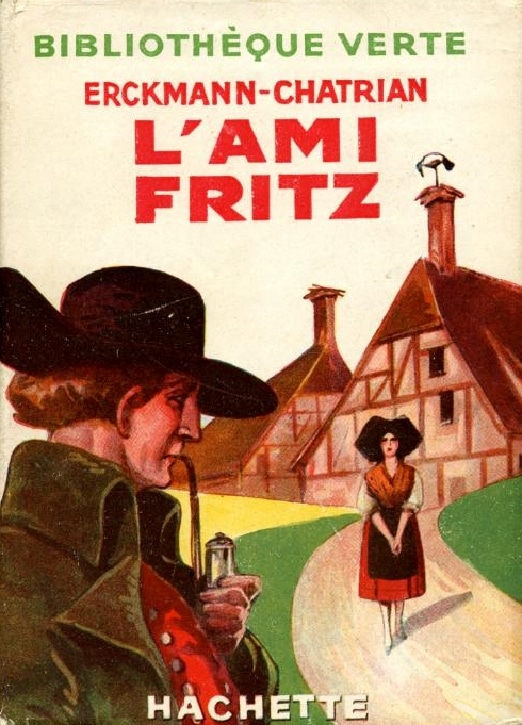

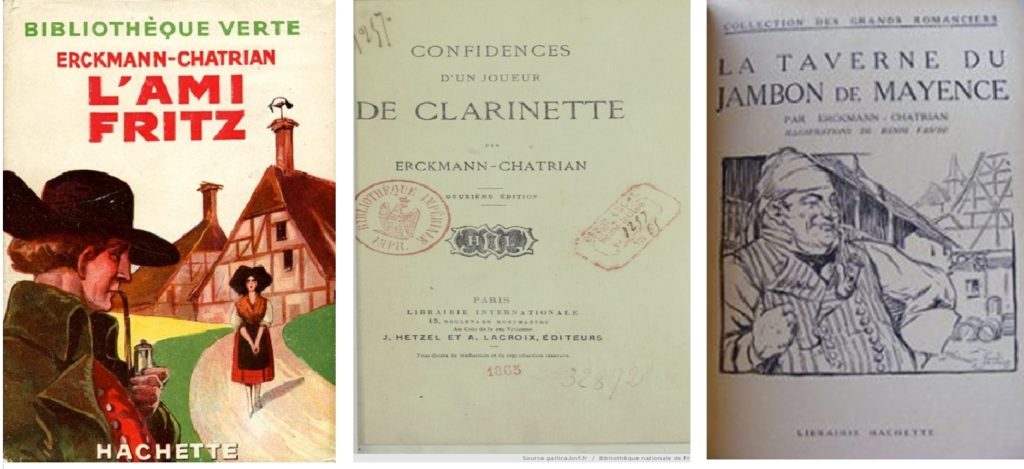

L’association des amis de la chapelle a accueilli une nouvelle fois Claude Thouvenot pour une causerie sur Nourritures et convives dans l’oeuvre Erckmann-Chatrian, et en particulier dans L’ami Fritz, Confidence d’un joueur de clarinette et La taverne du jambon de Mayence.

Le conférencier nous a emmené à la suite des notables dans Confidence d’un joueur de clarinette puis des humbles dans La taverne du jambon de Mayence, ouvrages dans lesquels les auteurs nous décrivent de façon détaillée les personnages et le contenu de leurs assiettes. Pour en savoir plus, chacun pourra se replonger dans les lectures de ces livres.

Il a ensuite expliqué l’origine des produits consommés par ces convives, avec ce que l’on nomme aujourd’hui des produits du terroir et des circuits courts. A partir du livre Cornimont, Au temps du village, il fait une petite incursion dans les Vosges avec l’histoire de l’arrivée du choux sur la table de Robert Curien et Berthe Girot, les parents de l’ancien ministre Hubert Curien, qui fut aussi président du CNRS et de l’Agence Spatiale Européenne.

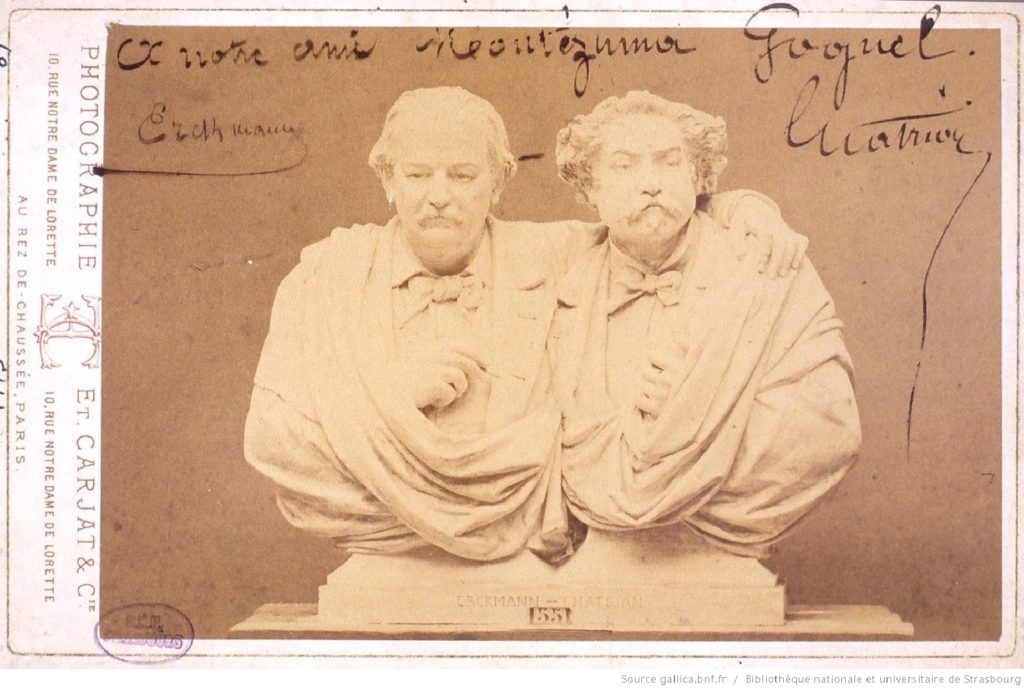

Pour en savoir plus sur Emile Erckmann et Alexandre Chatrian, voir sur notre site l’article intitulé Mais qui sont Erckmann et Chatrian ?

Enfin, les amateurs de cuisine ont à nouveau rendez-vous avec Claude Thouvenot le dimanche 9 octobre à 17 h 30 pour la conférence Mange ta soupe et tais-toi. L’intervenant nous parlera de la soupe dans l’histoire : soupes de nécessité, potages de plaisir, bouillons de santé. Ensuite, l’association proposera une dégustation de soupes d’ici et d’ailleurs.